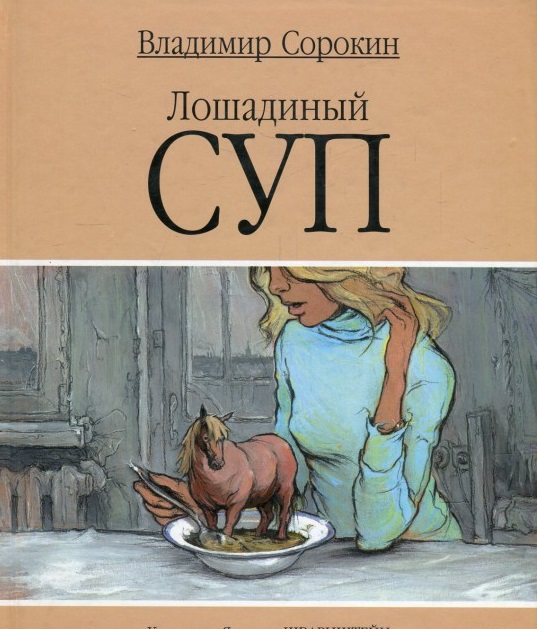

Владимир Сорокин — «Лошадиный суп» (2000, отрывок)

Как началось? Просто, как и всё неизбежное:

1980 год, июль, поезд «Симферополь—Москва», 14.35, переполненный вагон-ресторан, пятна томатного соуса на перекрахмаленной скатерти, забытые кем-то спички «Львiв», сигаретный пепел, позвякивание бутылки «Нарзана» в металлическом кольце у окна, колеблющаяся занавеска, гиперболоиды густых солнечных лучей, Олино предплечье со следами облезающего загара, полинявший Володин батник, Виткино джинсовое платье с двумя вышитыми маковыми головками.

— Только, пожалуйста, ребятки, не рассиживайтесь, — зашелестел замусоленной книжкой толстый официант, — у меня очередища до самой Москвы.

— А что у вас… — начал Володя, но лягушачьи губы официанта опередили:

— Салатов уже нет, солянки нет, есть харчо, судачок с пюре и бифштекс с яичком.

— А пива нет?

— Есть! — тряхнул взмокшей челкой официант. — Две, три?

— Четыре, — расслабился Володя. — И всем по бифштексу.

— Мороженое есть? — надела темные очки Витка.

— Нет… — официант чиркнул карандашом в книжке и вывернулся жирным тюленьим телом к сдерживающей очередь буфетчице. — Любань, еще одного!

— Может не на-а-до? Ведь нам так ую-ю-тно! — пропела Оля, закуривая последнюю сигарету, но по проходу уже шел шоколадный от загара мужчина в белых брюках и голубой рубашке.

— Здравствуйте, — улыбнулся он всем троим сразу, садясь и быстро заглядывая в глаза.

Он был никакой, без возраста, с плешивой головой.

«Ветеринар», — обозначил его Володя, забирая сигарету у Оли.

«Дынин», — вспомнила Оля персонажа детского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»

«Холостяцкий притырок на пути с курорта», — скривила красивые губы Витка.

Официант, бормоча что-то, вспомнил про него, повернулся, но плешивый протянул ему трёшку:

— Мне ничего, пожалуйста.

Официант взял деньги, непонимающе нахмурился:

— Ну, а…

— Ничего, ничего… — тряхнул незнакомец пальцами с обгрызенными ногтями. — Я просто посижу… немного. Здесь у вас уютно.

— Ну, а… попить? Пивка? «Псоу»? Коньячок «Арарат»…

— Ничего, ничего. Пока — ничего.

Официант молча уплыл на кухню.

«Ветеринар, но с припиздью, — покосился на незнакомца Володя. — Наверно, сибирский валенок. Зиму тихо горбатился, летом поехал на юга мошной трясти».

«От жены из купе сбежал, — Оля забрала сигарету у Володи, затянулась. — Дал бы лучше нам три рубля. Володька последнюю пятерку щас просадит, приедем, в доме шаром покати, предки в санатории, неделю жить еще, ужас…»

«Окрезел чувачок на юге, вот и мучается дурью, — Витка посмотрела в окно. — И почему у таких козлов всегда много денег?»

Поезд полз по знойной Украине.

— Что-то как-то в этом году совсем уж лето жаркое, — заговорил плешивый, норовя заглянуть троим в глаза. — Неужели и в столице нашей родины такая температурная катастрофа?

— Понятия не имеем, — ответила за всех Витка, брезгливо глянув на его ногти.

— Вы где отдыхали? — улыбался мелкими нечистыми зубами плешивый.

«В пизде!» — зло ответил про себя Володя, а вслух произнес. — Знаете, мы перегрелись, и спать хотим. А когда мы хотим спать, то мы всегда хотим есть и совсем не хотим разговаривать.

Ольга и Витка довольно хмыкнули.

— Сиеста, значит? — заискивающе прищурился плешивый.

— Сиеста, — Володя погасил окурок, вспомнив так и не дочитанный им роман Хемингуэя с похожим названием.

— А у меня все наоборот, — пригнулся к столу незнакомец, словно обреченный к плахе. — Как только перегреюсь — сразу такая бодрость появляется, такая сила в теле…

Вдруг он осекся на полуслове и оцепенел, словно укушенный змеей. Официант поставил на стол три тарелки с пережаренными кусками мяса, обрамленными заскорузлыми палочками картофеля «фри», вялыми перьями укропа, зеленым горошком и тремя жареными яйцами. Яйца, правда, не были пережарены, не растеклись и выглядели довольно аппетитно. Из двух карманов нечистого белого халата официант выудил четыре бутылки холодного симферопольского пива, громко поставил, открыл и уплыл дальше.

«Слава труду! — Володя облегченно взялся за успевшую вспотеть бутылку. — Сейчас бы он нам проел плешь с этой бодростью в теле…»

Пиво потекло, зашипело в стаканах. Трое взяли стаканы и отпили: Володя — жадно, залпом, до ломоты в зубах, Витка — не торопясь, с удовольствием, Оля — как всегда хладнокровно, так как заставить внутренне затрепетать ее могло только полусладкое шампанское.

Позабыв про заткнувшего соседа, трое набросились на еду. Не ели ничего они с самого утра, а вчера после отправления поезда и до глубокой ночи выпили в купе три бутылки «Мукузани» и залакировали одинокой четвертинкой «Русской» местного разлива, что сегодня сказывалось на самочувствии.

Ели, как и пили, — по-разному.

Володя, густо посолив и поперчив яйцо, подцепил его на вилку, отправил в рот целиком и, проглатывая, запил пивом; затем, нанизав на вилку три палочки картошки, воткнул ее в жесткое мясо, отрезал приличный кусок, положил на него ножом пять горошин, отправил всю конструкцию в рот, запихнул вслед кусочек белого хлеба и стал жевать, глядя на ползущие за окном провода и думая о том, что бы было, если б Брайен Фэрри и Дэвид Боуи вдруг взяли, да и объединились в группу?

«Назвали бы ее как-нибудь странно, — с удовольствием пережевывал он до слез в глазах. — Например: «ВВ». Или — «Rose of Blue». Или просто: «Miracle № 7».

Витка положила яйцо на мясо, нервно раздавила его вилкой, проткнула картошку, обмакнула в яйцо, отправила в рот, отрезала кусочек мяса, обмакнула в яйцо, отправила в рот, запила, отломила черного хлеба, обмакнула в яйцо, отправила в рот и, жуя, стала быстро-быстро протыкать непослушные горошины и совать в пожелтевшие от яйца губы. Она смотрела на серебряный перстень на безымянном пальце левой руки у плешивого:

«С намеком чувачок: вроде холост-разведен, а бывшее обручальное мне на фиг не нужно. Интересно, подклеил он кого-нибудь в Крыму? Какую-нибудь тетю Клаву из санаторной столовки. Или, нет, может, мать-одиночку, еврейскую толстожопую мамашу. Он ей за черешней стоял, а она ему на диком пляже втихаря давала»…

Оля ела спокойно, отрезая мясо, запивая каждый кусочек пивом, отщипывая белого хлеба и совсем игнорируя гарнир. Взгляд ее рассеянно плавал в тарелке:

«Интересно, пройдет после пива голова? Зарекалась пить водку эту противную, а Вовик готов пить все подряд. Надо Наташке сразу позвонить, интересно, отксерила она ноты? Если — нет, я ей Бартока принципиально не верну. Её просить — безнадежное дело. А если ей что понадобится — вынь да положь, как тогда с ансамблем… Господи, почему он так смотрит?»

Оля перестала жевать.

Плешивый смотрел на нее безумными водянистыми зеленовато-голубыми глазами. Лицо его было не то что смертельно бледным, а совсем чудовищным, словно перед ним происходило что-то страшное, противное естеству этого человека.

«Опрокинутое лицо», — вспомнила Оля, кладя нож и вилку на край тарелки. — Почему вы… так смотрите?

Витка и Володя тоже перестали есть и уставились на плешивого. По его лицу прошла судорога, он вздрогнул всем телом и заморгал, взявшись за виски:

— Извините… я… это…

Поезд въехал на мост, с грохотом замелькали стальные опоры, пахнуло гарью.

Незнакомец энергично потер свои бледные щеки, потом полез в нагрудный карман рубашки, достал бумажку и молча протянул Володе. Это была справка об освобождении из исправительно-трудовой колонии, выданная Бурмистрову Борису Ильичу. Оля и Витка заглянули в бумажку.

— Семь лет, ребята. Семь лет. И всего-то за какой-то мешок лимонной кислоты, — произнес плешивый и забрал справку. — Вы извините, я ничего не хочу нарушать… вмешиваться… и так далее. Просто, у меня есть одна огромная просьба. Очень большая.

— Деньги нужны? — спросил Володя, сообразив, что трешка официанту — всего лишь трюк, рассчитанный на внешний эффект.

— Ну что вы! — усмехнулся Бурмистров, доставая из брюк толстенный кожаный бумажник и бросая его на стол. — Денег у меня куры не клюют.

Молодые люди молча посмотрели на портмоне с торчащими торцами многочисленных купюр.

— Деньги вообще это… так… — незнакомец нервно махнул рукой, — пришли — ушли, и ладно. А просьба. Ну… не знаю. Давайте, я вам сперва расскажу.

«Не даст поесть», — тоскливо посмотрел на половину бифштекса Володя.

«Странный чувак», — пригубила пиво Витка.

«Уголовник. Надо же!» — недоверчиво смотрела Оля.

Бурмистров убрал бумажник, потер маленький подбородок:

— Ну, обстоятельства дела, это опустим, не интересно. Одно скажу: я по профессии конструктор, а по призванию — коммерсант. Но времена социалистические, какой уж тут честный бизнес! Мда… Подполье. Да. И вот семь лет припаяли. Два месяца, как освободился. Зона наша Богом забытая, в Казахстане. Не наша, простите! — мелко засмеялся он. — Уже ихняя, ихняя… Вот. Ну и я, человек с двумя высшими образованиями, работал на кирпичном заводе. Не только, правда, но в основном — лепил кирпичи. Вот. И уже потом, ближе к освобождению, попал на блатное место, на кухню. А в этой зоне, будь она не ладна, одно плохо — слишком маленькая. Всего двести шестьдесят два человека. И нужна-то она особо никому. Сидят там за экономические преступления средней тяжести, так сказать. Срока большие. Люди серьезные, спокойные. Не беспредельничают, не чифирят, в побеги не уходят. И снабжение — отвратительное. Мда… ну и, в общем, за эти семь лет каждый день я ел одно и то же — похлебку из конины. Лошадиный суп, как мы называли. Там рядом большой конный завод, ну и выбракованных лошадей — к нам в котел.

Он усмехнулся и посмотрел в окно.

— А что в этом супе еще было? — спросила Витка.

— Пшено, рис или мука, — улыбаясь, заговорил Бурмистров. — Когда что. Но — конина, главный, так сказать, субпродукт, была всегда. Ежедневно. Каждый день наш лагерёк съедал целую лошадь. Худую, старую лошадь.

— Где же они столько лошадей набрали? — спросил Володя.

— Чего-чего, а лошадей в Казахстане полным-полно. Больше, чем Москве! — засмеялся Бурмистров, и Витка с Олей улыбнулись.

— А это не вредно — каждый день конину? — спросил Володя.

— Нет. Конское мясо — самое здоровое. Полезнее свинины и говядины.

— И вы все эти семь лет ели одно и то же? — Оля разглядывала его беспокойный лоб с тонущими в загаре веснушками.

— Трудно поверить? — заглянул он ей в глаза.

— Трудно, — серьезно произнесла она.

— Мне тоже — трудно. Но вот… — он развел руками, — семь лет как не бывало, два конных полка съедены, а я живой!

— Но это ж жутко муторно — каждый день одно и то же! — покачала головой Витка. — Если бы мне вот это бифштекс каждый день пичкали — я б с ума съехала.

— Ну, человек ко всему привыкает… — покачивал плешивой головой Бурмистров. — Я поначалу ел всё, потом не мог мясо есть, выбрасывал, хлебал одну юшку, потом наоборот — стал мясо всухую жевать, с хлебом. Потом вообще как-то плюнул и молотил все подряд, а под конец… это трудно объяснить.

Он задумался.

«Если он не врет — это в умат», — налил себе пива Володя.

«Он теперь должен жутко жрать хотеть все подряд, — Витка разглядывала Бурмистрова как диковинную рептилию. — Хотя он ведь ничего не заказал! Наверно в Крыму обожрался, бедный».

«Какой-то он… непонятный… — думала Оля, — словно с похорон едет…»

— Знаете, когда меня на кухню перевели, — продолжал Бурмистров, — я увидел весь процесс приготовления пищи. Каждый день. Это начиналось рано утром. На тележке из морозильни привозили лошадиную тушу, клали на три сбитые колоды. И повар сразу звал Васю-Два-Топора-Пара. Это был один зэк, он раньше работал мясником в Алма-Ате, но потом сел по-крупному. Здоровенный мужик с двумя топорами. Он приходил и начинал рубить мерзлую, худую тушу, как капусту. Это было самым большим его удовольствием. Рубил художественно, от души. Потом уходил, мы загружали мясо в котлы, варили, сыпали крупу. Варили долго, пока мясо от костей не отстанет. А потом… потом… простите, как вас зовут?

Он неотрывно смотрел на Олю.

— Ольга, — спокойно ответила она.

— Ольга, я могу вас попросить об одном одолжении? Только вас.

— Смотря о каком.

Бурмистров вцепился руками в стол, словно готовясь оторвать его от пола:

— Вы можете поесть для меня? Здесь. Сейчас.

— Как это — для вас?

— Ну, чтобы я посмотрел. Просто посмотрел.

Ольга переглянулась с Володей.

«Начался дурдом», — подумал Володя и решительно вздохнул:

— Знаете, мы вообще-то пришли сюда с конкретной…

— Я понимаю, понимаю, понимаю! — сморщился Бурмистров. — Я совсем не хочу вам мешать, но мне больше ничего не нужно, кроме как посмотреть, мне вообще больше ничего не нужно! У меня нет ни семьи, ни близких, а сейчас и друзей даже не осталось, нет ни кола, ни двора, но вот это, — он как-то по-собачьи показал губами на тарелку, — только это и осталось.

— Что — еда? — спросила Витка.

— Да нет, нет, нет! — затряс он головой. — Не еда! А чтобы видеть, как ест хороший человек. Красивый человек. Видеть, как ест Ольга. Да. И вот, сразу, чтобы не было никаких вопросов… — он снова достал портмоне, вытащил двадцатипятирублевку и положил на стол.

«Приехали! — Витка прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. — Мама дорогая, ведь будем в Москве рассказывать — никто не поверит…»

«Он точно болен», — смотрела на купюру Оля.

«Чушь какая», — усмехнулся Володя.

— Я пойду в купе, — встала Оля.

Бурмистров передернулся, как от электрического разряда:

— Ольга, умоляю, прошу вас, только не уходите!

— Спасибо, я уже сыта, — Ольга стала протискиваться между столом и Володей.

— Умоляю! Умоляю! — громко выкрикнул Бурмистров.

За соседними столами обернулись.

— Погоди, — Володя взял ее за руку. — Это интересно.

— Очень! — фыркнула она.

— Поверьте, Ольга, мне этой минуты хватит на целый год! — забормотал Бурмистров, совсем приникая к столу и снизу заглядывая ей в глаза. — Вы… вы удивительно едите… просто божественно… это так, это так… вот здесь у меня… — он прижал руки к впалой груди, — здесь это… просто, как это… так сильно, так сильно, что… что и не вижу ничего…

Голос его задрожал.

«Жалкий. Но сумасшедший», — покосилась Оля.

Помолчали под перестук колес.

— Ну, а что? — заговорил Володя. — Что такого, что человек хочет посмотреть, как ты ешь?

— Я не люблю, когда в рот заглядывают. И вообще… — она посмотрела в окно, — не люблю помешанных.

— Ольга, я не псих, поверьте! — затряс руками Бурмистров. — Я совершенно нормальный советский человек.

— Оно и видно! — усмехнулась она.

— А может, я для вас поем? — Витка глянула на колеблющуюся от сквозняка двадцатипятирублевку.

— Вы… извините, как ваше имя?

— Вита.

— Вита… Виточка, понимаете, я испытываю это только с определенными людьми, вы не обижайтесь! Да и вообще… у меня это первый раз. Не обижайтесь.

— Я редко обижаюсь. На меня — чаще, — Вита поправила темные очки. — Оль, да съешь ты это мясо, доставь дяденьке удовольствие.

— Умоляю, Ольга, всего несколько минут! И такое счастье для меня! Это же… это… не знаю… больше, чем счастье… — голос Бурмистрова снова задрожал.

«Сейчас разревется еще, — покосилась она на оглядывающихся пассажиров. — Надо же, подсадили его именно к нам, по закону подлости, нет, чтоб вон к тем двум толстухам…»

— Хорошо, я доем, — она села на свое место, не глядя на Бурмистрова. — Только деньги уберите.

— О, умоляю вас, Ольга! — прижал тот руки к груди. — Не обижайте меня! Я очень хочу, чтобы вы их взяли, именно вы, именно вы!

— Считайте, что она их взяла, — потянулся Володя к купюре, но Бурмистров предостерегающе накрыл бумажку ладонями, словно свечу от ветра:

— Нет, нет, нет! Я умоляю взять только Ольгу, одну только Ольгу! Взять от чистого сердца, взять просто… как обыкновенную… ну… как это… как ничего!

— Возьми, Оль, — кивнула Витка. — Не расстраивай человека.

— Ольга, возьмите, умоляю!

— Возьми, возьми… — поморщился Володя.

Ольга, поколебавшись еще минуту, взяла деньги и убрала в карман своих джинсов.

— Спасибо, огромное вам спасибо! — затряс плешивой головой Бурмистров.

Ольга хмуро взяла вилку и нож и занесла их над мясом так, словно в тарелке лежал кусок железа.

Вагон сильно качнуло.

Она сглотнула, воткнула вилку в мясо и решительно отрезала.

— Только не спешите, умоляю вас, не спешите… — прошептал Бурмистров.

Володя налил ей пива. Оля поднесла вилку с кусочком мяса к губам, сняла мясо зубами и стала медленно жевать, глядя в тарелку.

Жилистое смуглое тело Бурмистрова словно окаменело. Вцепившись руками в край стола он смотрел на Олин рот, мутные глаза выкатились и остекленели, словно этому невзрачному человеку вкололи большую дозу наркотика.

— И это нэ… — пролепетали его посеревшие губы. — И это нэ…

Витка и Володя во все глаза смотрели на него:

«Чувачок балдеет, а?! Убиться веником…»

«Пиздец всему! Просто пиздец…»

Оля ела, дав себе жесткий приказ ни разу не взглянуть на Бурмистрова. Сначала это получалось, и она даже не особенно спешила, накалывая вилкой палочки картошки и подгребая зеленый горошек. Но бормотание Бурмистрова становилось все настойчивей, — из его груди что-то рвалось через рот со сжатыми зубами, худые плечи вздрагивали, голова мелко дрожала:

— Это нэ! И это нэ-э-э! И это нэ-э-э!

«Не смотри!» — снова приказала себе Оля, накалывая очередной кусок мяса, отрезая и макая в загустевший желток остывшего яйца.

Бурмистров причитал и трясся все сильнее, в углах бескровных губ его проступила пена.

— И это нэ-э-э! Это нэ-э-э! И это нэ-э-э-э!

Не выдержав, Оля глянула. Её передернуло от остекленевших глаз. Она поперхнулась, тут же вспомнив картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Володя протянул стакан с пивом.

«Не смотри же, дура!» — зло сказала она про себя, отпивая из стакана.

Сквозь желтое пиво голубая рубашка Бурмистрова была цвета водорослей.

— И это нэ-э-э! Это нэ-э-э!

Оля почувствовала, что ее сейчас вырвет.

«Думай про море!» — приказала она себе, зацепилась глазами за «водоросли» и вспомнила, как они с Володей заплыли ночью на платформу ихтиологов и долго занимались там любовью на теплом, не успевшим еще остыть железном полу. Витка осталась тогда на берегу и с двумя местными парнями пекла на костре мидии. Володя поставил Олю на колени, вошел в нее сзади; Оля прижалась щекой к гладкому железному полу, слушая как бьет в платформу несильная ночная волна…

Насадив последний кусочек мяса, она подтерла им яичный желток и отправила в рот.

— И это нэ-э-э-э-э! — затрясся и заревел Бурмистров так, что в вагоне-ресторане стало тихо, а официант поспешил к их столику.

— Что такое? — насуплено склонился он.

— Все… нормально, — стряхнул первым оцепенение Володя.

Обмякший Бурмистров с отвисшей губой и вспотевшим лицом по-прежнему смотрел на Олин рот.

— Вам что, плохо? — прищурился официант.

— Да нет, все нормально, — ответил за него Володя. — Вы… посчитайте нам.

— Четыре двадцать, — сразу сказал официант.

Володя протянул пятерку и стал вставать. Сразу встали Оля и Витка. Бурмистров сгорблено сидел, шевеля мокрыми губами. Он сильно вспотел.

— Дайте пройти, — сказал Володя.

Бурмистров встал, как робот, шагнул в проход. Официант протянул Володе сдачу, но тот отрицательно мотнул головой и, взяв Олю за руку, повел к выходу. Витка заспешила следом, усмехаясь и виляя худыми бедрами.

Бурмистров стоял, ссутулясь и глядя в пол.

— Вам прилечь надо, — коснулся его взмокшей спины официант, окончательно для себя решивший, что у Бурмистрова просто очередная фаза длительного отпускного запоя.

— А? — поднял на него глаза Бурмистров.

— Отдохните, говорю. А вечерком, перед Москвой, приходите ко мне опохмелиться, — шепнул ему официант.

Бурмистров повернулся и пошел.

Иллюстрации — Ярослав Шварцштейн, 2007.